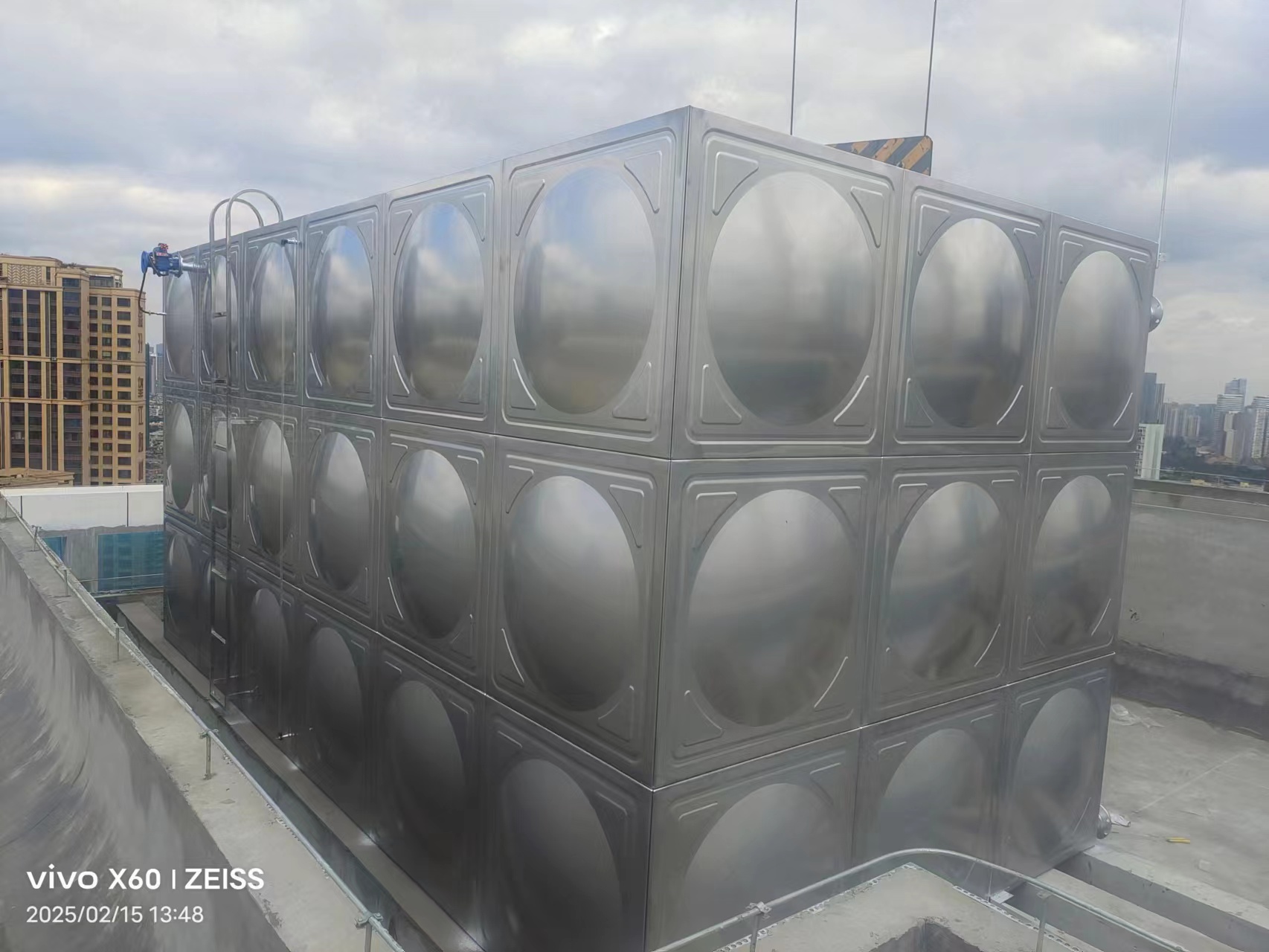

不锈钢材质特性与消毒兼容性分析

不锈钢材质特性与消毒兼容性分析

304/316不锈钢(奥氏体铬镍合金)因其优异的耐腐蚀性成为水箱主流材质,但不同消毒剂仍可能引发晶间腐蚀或点蚀现象。实验数据表明,含氯消毒剂有效氯浓度需控制在50-100ppm(百万分浓度)以下,臭氧消毒的投加量不宜超过0.4mg/L。特别需注意亚氯酸钠等强氧化剂在焊接接缝处的局部腐蚀风险,每次消毒后需用清水彻底冲洗。不锈钢水箱的钝化膜(氧化铬保护层)完整性直接影响消毒安全性,建议每年进行蓝点检测(检测钝化膜完整性的化学方法)。

化学消毒标准化操作流程

次氯酸钠消毒作为最常用的化学方式,需遵循"排空-配液-浸泡-冲洗"四步法。具体操作中,应使用10%原液稀释至200L工作液(以10m³水箱计),采用循环泵确保消毒液接触所有内表面,保持30分钟以上接触时间。过氧乙酸消毒适用于耐药性微生物灭活,但需注意其蒸汽对呼吸道的刺激性。所有化学消毒过程必须记录消毒剂批号、配制时间、pH值等关键参数,并保存至少3年备查。消毒后残留浓度检测需符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

物理消毒技术应用要点

紫外线消毒系统(UV-C波段)安装时需确保灯管距箱壁≥50cm,辐射剂量不低于40mJ/cm²。臭氧消毒发生器应按0.1gO₃/h·m³的标准选型,投加后维持0.3mg/L浓度持续5分钟。物理消毒的优势在于无化学残留,但需特别注意304不锈钢在长期紫外线照射下可能发生的表面氧化,建议每季度检查内壁光洁度。热力消毒(85℃维持1小时)对军团菌有特效,但需核算水箱热膨胀系数,防止结构变形。

消毒后水质检测关键指标

完成消毒24小时内必须进行微生物指标检测,菌落总数应<100CFU/mL,总大肠菌群不得检出。化学消毒需检测余氯(0.05-0.3mg/L)、三氯甲烷(<0.06mg/L)等副产物。不锈钢水箱应特别关注重金属析出情况,六价铬含量需<0.05mg/L,镍离子浓度<0.02mg/L。建议采用ATP生物荧光检测仪(三磷酸腺苷快速检测设备)进行现场卫生学评价,RLU值(相对光单位)应控制在200以下。

作业人员安全防护规范

接触化学消毒剂时必须配备A级防护装备,包括全面罩呼吸器、防化手套和耐酸碱靴。有限空间作业需遵守"先通风-再检测-后作业"原则,氧气浓度需保持在19.5%-23.5%之间。消毒剂储存间应设置防泄漏托盘和应急洗眼器,盐酸与次氯酸钠必须分柜存放。所有操作人员每年应接受8小时专项培训,重点掌握化学品MSDS(物质安全数据表)解读和心肺复苏技能。

消毒周期与档案管理要求

常规情况下不锈钢水箱每季度应全面消毒1次,疫情暴发期缩短至每月1次。档案记录需包含消毒工作单、水质检测报告、设备维护日志三项核心内容,采用区块链技术存证更佳。对于容积超过50m³的大型水箱,建议安装在线余氯监测仪和浊度传感器,实现消毒效果的实时数字化监控。历史数据对比分析可帮助优化消毒剂投加量,降低15%-20%的运营成本。

不锈钢水箱消毒是涉及材料科学、微生物学、化学工程等多学科的精密作业。通过严格执行消毒剂浓度控制、接触时间计算、防护等级匹配等关键参数,可确保在维持不锈钢材质稳定性的同时实现彻底灭菌。建议建立"消毒-检测-评估-优化"的PDCA循环(计划-执行-检查-改进管理模型),将水箱消毒纳入智慧水务系统的标准化管理框架。

服务热线:

服务热线: